|

Внимание! Теперь для входа на форум необходимо вводить единый пароль регистрации сервисов sibnet.ru!

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Сейчас обсуждают

| |

Америка Америка, Кризис империи. Временные трудности или коллапс? |

|

|

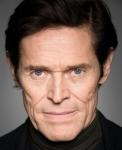

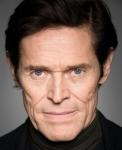

| iskander13 |

19.10.2009, 8:52 19.10.2009, 8:52

|

Никому не верю

Группа: Events and facts club

Сообщений: 11 053

Регистрация: 5.1.2009

Из: Иркутск

Пользователь №: 72 186

Репутация:  307 307

|

Все чаще мы слышим причитания по поводу упадка Америки. Новые теории, старые лозунги. Имперское перенапряжение. Пробуждение Азии. Пост-американский мир. Неподвластные нам силы, ведущие к неизбежному унижению мирового гегемона. » Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

По другую сторону дебатов стоят очень немногие - те, кто сопротивляется нынешней моде и настаивает, что Америка остается державой, без которой не обойтись. Показательный пример тому - последнее эссе Йозефа Йоффе (Josef Joffe) в Foreign Affairs. Они указывают на то, что предсказания о грядущем упадке имеют циклический характер, что усиление Китая (и, возможно, Индии) - это всего лишь новейшая версия паники по поводу Японии в конце 1980-х или пессимизма предыдущего десятилетия, лучше всего выраженного в книге Жан-Франсуа Ревеля (Jean-François Revel) «Как умирают демократии».

Антиупадочники, в частности, отмечают, что страх перед Китаем раздут. Он основан на неубедительном предположении о неограниченности, непрерывности роста, игнорирует нарастающую роль таких внешних факторов, как загрязнение окружающей среды(его можно игнорировать, когда рост начинается с очень низкого исходного уровня, но позже становится мощнейшим ограничителем роста) и не учитывает неизбежные последствия политики «одна семья - один ребенок», которая гарантирует, что Китай постареет прежде, чем разбогатеть.

Усиление Китая является прямолинейной проекцией нынешних экономических тенденций, и точно так же упадок Америки - это прямолинейная проекция пессимизма и боязливости страны, уставшей от войны и оказавшейся в условиях серьезной рецессии.

На фоне этих противоречивых суждений я ставлю простой тезис: на вопрос о том, переживает ли Америка упадок, нельзя ответить «да» или «нет». Оба ответа будут неверными, потому что ошибочна исходная посылка о существовании некой предопределенной неизбежной траектории, являющейся результатом неконтролируемых внешних сил. Нет ничего неизбежного. Нет ничего предписанного. Для сегодняшней Америки упадок - это не состояние. Упадок - вопрос выбора. Через два десятилетия после того, как в результате распада Советского Союза появился однополярный мир, Америка стоит перед выбором: отказаться от своего господства или сохранить его. Упадок - или продолжение доминирования - в наших руках.

Да, нельзя сказать, что упадок всегда является вопросом выбора. Упадок Великобритании после Второй мировой войны был предопределен, равно как упадок всей Европы, бывшей доминирующей силой в предшествующие столетия. Цивилизационное самоубийство, каковым стали две мировые войны, и последовавшее за ним физическое и психологическое опустошение, сделали продолжение доминирования невозможным, а упадок - неизбежным.

Следствием неизбежного коллапса Европы стало неизбежное возвышение Америки. Мы - названные Линкольном «почти избранным народом» Божьим - дважды спасали Европу не для того, чтобы стать на ее пепелище одним из двух мировых гегемонов. Мы сделали это для того, чтобы защитить себя и спасти цивилизацию. Доминирование после Второй мировой войны не было тем, к чему мы стремились. Равно как еще более явное доминирование после краха Советского Союза. Мы представляем собой редчайший геополитический феномен, являясь случайным гегемоном, а, с учетом нашей истории изоляционизма и отсутствия инстинктивных имперских амбиций, - вынужденным гегемоном. И за те годы, что прошли после 11 сентября, у нас осталось еще меньше желания играть эту роль.

И вот мой второй тезис: оказавшись перед выбором между сохранением нашего доминирования и постепенным, сознательным и даже охотным отказом от него, мы в настоящее время склоняемся к последнему. Нынешнее господство либералов в Соединенных Штатах - они контролируют как исполнительную ветвь власти, так и обе палаты Конгресса, доминируют в СМИ и среди культурной элиты - вывело нас на путь упадка. И это касается как внутренней, так и внешней политики. Более того, они слаженно работают над тем, чтобы приблизить этот исход.

Нынешняя внешняя политика Соединенных Штатов - это упражнение в самоумалении. Все началось с разрушения нравственного основания американского господства. В Страсбурге Обаму спросили об американской исключительности. Что он ответил? «Я верю в американскую исключительность, так же, как я подозреваю, британцы верят в британскую исключительность, а греки - в греческую исключительность». Интересный ответ. Исключительны все, то есть, никого исключительного нет.

Но на самом деле, совершая свой хадж из Страсбурга в Прагу, а потом - в Анкару, Стамбул и Каир и, наконец, на Генеральную Ассамблею ООН, Обама все же обрисовал картину американской исключительности - исключительной безнравственности и неуклюжести, исключительной вины за обращение с другими странами и народами. Прямо или косвенно Обама осудил свою страну за высокомерие, за презрение (к Европе), за жестокое отношение к коренному населению, за пытки, за Хиросиму, за Гуантанамо, за унилатерализм и недостаточное уважение к мусульманскому миру.

Довольно серьезный приговор - а его фундаментальное следствие заключается в подрыве любых моральных притязаний Америки на мировое лидерство, равно как моральной уверенности, необходимой любой стране для того, чтобы обосновать свою позицию лидера себе и другим. Согласно новой идеологии, смиренная ныне Америка, отказавшись от небесного мандата - если таковой у нее когда-нибудь был - стремится занять более скромное место среди прочих народов, а не над ними.

Но это ставит вопрос: как этот новый мир будет управлять самим собой? Как будет функционировать международная система?

Когда-то Генри Киссинджер сказал, что достичь мира можно только посредством гегемонии или равновесия сил. Гегемонию отбрасываем. Как заявил Обама, выступая на Генеральной Ассамблее, «Ни одна страна не может и не должна господствовать над другой» (в этом заявлении бесценно слово «может»). А если мы отбросили гегемонию, то придется забыть и о равновесии сил: «Сохранение равновесия сил между государствами будет невозможно».

Затем президент осудил идею придания какой-либо группе государств более высокого статуса, чем остальным. Думаю, имеются в виду Совет Безопасности, «большая двадцатка» и западный альянс. И чтобы окончательно развеять все сомнения, он осудил «коалиции стран, основанные на разделительных линиях давно закончившейся «холодной войны», поскольку они «не имеют смысла в мире, связанном узами взаимозависимости». Что это говорит нам о НАТО? Или наших союзнических отношениях с Японией и Южной Кореей? Или даже о Европейском Союзе?

Это чепуха. Но не безобидная. Это чепуха осмысленная. Она отражает фундаментальное воззрение, согласно которому единственная легитимная власть в международной системе исходит от целого «сообщества наций». Что, как я предполагаю, означает действия посредством его самых универсальных органов - таких, надо полагать, как, ООН и ее разнообразные агентства. Именно поэтому, сказав, что сомневающиеся в «характере и целях» его страны, должны взглянуть на сделанное этой новой Америкой - Америкой господства либералов - за последние девять месяцев, Обама перечислил среди этих инициатив, направленных на исправление прежних несправедливостей и восстановление легитимности, выплату задолженности ООН, возобновление действий, предусмотренных разнообразными бессодержательными декларациями и соглашениями, и вступление в такие оруэлловские органы ООН, как Совет по правам человека.

Все эти жесты не прошли незамеченными за рубежом. Нобелевский комитет расточал похвалы Обаме за радикальную переориентацию внешней политики США. Нобелевская премия мира была вручена ему за «создание новой атмосферы» в международных отношениях, при которой «многосторонняя дипломатия вновь заняла центральное место, и подчеркивается та роль, которую могут сыграть ООН и другие институты».

Конечно, представление о «международном сообществе», которое действует посредством ООН (первое - фикция, второе - фарс), контролируя выполнение норм и поддерживая стабильность, абсурдно. Настолько абсурдно, что я подозреваю, что на самом деле это метафора для мира, управляемого некой многополюсной кликой не национальных государств, а групп государств, действующих через многосторонние организации, институциональные (как Международное агентство по атомной энергии) или создаваемые от случая к случаю (как группа П5+1, ведущая переговоры с Ираном).

Но сколь бы причудливой ни была форма многосторонних или универсальных структур, предназначенных для поддержания мирового порядка, от гегемонии - и, конкретно, американской гегемонии - следует отказаться.

В этом отречении от превосходства нет ничего нового. Либеральный интернационализм в том виде, в каком его практиковали левоцентристские администрации Клинтона в 1990-е годы - на заре однополярной эпохи - несколько двусмысленно трактовал американскую гегемонию, хотя и позволял

характеризовать Америку как «государство, без которого не обойтись» (выражение Мадлен Олбрайт). И все же клинтоновский левоцентристский интернационализм стремился ограничить американское могущество, связав Гулливера мириадами договоров, соглашений и международных конвенций. Это сознательное ограничение Америки международными бюрократическими и нормативными структурами было основано на представлении о том, что власть развращает, а внешние ограничители будут сдерживать высокомерие и не допускать перенапряжения, заставляя норовистую Америку вести себя, как полагается добропорядочному члену мирового сообщества.

Но сегодняшний либеральный интернационализм другой. Он не левоцентристский, а леволиберальный. И новый леволиберальный интернационализм идет гораздо дальше, чем Клинтон в своем недоверии к американскому доминированию и его неприятии. Для нового либерализма, как можно его назвать, отречение от силы связано не с тем, что мы, люди сами по себе хорошие, подвержены развращающему воздействию власти, - это старое клинтоновское воззрение - а с убежденностью в том, что Америка настолько порочна по сути своей, настолько греховна, что ей нельзя доверять мировое господство, и она его не заслуживает.

Новый либерализм говорит не только о развращающем действии власти. Для него развращена сама Америка - в смысле своей глубокой порочности, которую доказывает история. Тема несовершенного союза, которой была посвящена знаменитая предвыборная речь Обамы в Филадельфии, появляется в каждом его значительном внешнеполитическом выступлении, особенно, за рубежом (неудивительно, что именно там ему так аплодируют).

Будучи столь несовершенной нацией, мы не вправе диктовать свои ценности другим. На улицах Тегерана стреляют по демонстрантам, требующим всего лишь свободы, но наш президент держит язык за зубами - потому, как он говорит открыто, что наша совесть перед Ираном не совсем чиста (вероятно, имеется в виду причастность к перевороту 1953 г.). Наши недостатки так велики, а прегрешения перед собственными гражданами и всем миром столь серьезны, что у нас нет морального основания, оправдывающего гегемонию.

Эти фундаментальные положения нового либерализма - не просто теория. Они имеют стратегические последствия. Если мы незаконно играли роль мирового гегемона, то для того, чтобы занять подобающее нам место в международной системе, мы должны восстановить свой моральный авторитет. А восстановление морального пространства означает отречение от незаслуженно полученного стратегического пространства.

На оперативном уровне это проявляется в стратегическом отступлении, принимающем разнообразные формы, - прежде всего, в отказе от политики, запятнанной хотя бы даже малейшим намеком на унилатерализм или исключительность Америки. Таким образом, например, больше нет «глобальной войны с терроризмом». Дело не только в том, что этот термин был отвергнут, или что министр национальной безопасности называет теперь терроризм «антропогенной катастрофой». Вместе с этим отвергается и идея о том, что наша нация и цивилизация ведут глобальную моральную борьбу с джихадизмом.

На оперативном уровне следствия этого нового подхода уже очевидны. Возвращаясь к нормальности, существовавшей до 11 сентября, - вернее, создавая фикцию этой нормальности, мы перевели антитеррор из разряда боевых операций в разряд мер по охране порядка. Так, например, военнопленные из числа важных фигур «аль-Каиды» будут допрашиваться не ЦРУ, а ФБР. Это напоминает нашу реакцию на взрыв в порту Адена - акт агрессии, совершенный до 11 сентября, - который расследовали агенты ФБР в Йемене.

На оперативном уровне последствия добровольного самоумаления совершенно прозрачны:

* Односторонний отказ от договоренностей по ПРО с Польшей и Чехией - это отступление было воспринято во всей Восточной Европе вплоть до Украины и Грузии как сигнал о сдаче Соединенными Штатами стратегического пространства России в ее прежней сфере влияния.

* Нерешительность по афганскому вопросу - широко декларируемая амбивалентность относительно задач операции и серьезное рассмотрение минималистических стратегий, которые, как докладывает президенту командование наших войск в Афганистане, не имеют шансов на успех. Иными словами, серьезное рассмотрение возможности стратегического отступления в Афганистане (всего два месяца назад президент говорил об этой войне как о «необходимой»), имеющего потенциально катастрофические последствия для Пакистана.

* В Ираке - твердое намерение закончить войну согласно жесткому графику почти без какого-либо интереса к тому, чтобы воспользоваться плодами успеха, давшегося очень большой ценой, - а именно, на основании нашего Стратегического рамочного соглашения сделать Ирак стратегическим партнером и якорем американского влияния в самом нестабильном регионе мира. Ирак - это приз (можно бесконечно спорить о том, стоило ли платить за него такую цену) огромной стратегической важности, которым администрация, желающая выйти оттуда раз и навсегда, похоже, даже не собирается воспользоваться.

* В Гондурасе, вновь по причине нашей якобы греховной имперской истории, мы поддерживаем каудильо-чависта, стремящегося незаконно продлить свои президентские полномочия, который был отстранен от власти легитимными государственными органами - от верховного суда до национального конгресса - за серьезные нарушения конституции.

Новый либерализм будет протестовать, заявляя, что, несмотря на свою риторику, он не занимается возмещением морального ущерба, а стремится к реальным стратегическим преимуществам для Соединенных Штатов, исходя из того, что причина, по которой мы не добились содействия в решении различных безотлагательных вопросов от, скажем, русских, иранцев, северокорейцев или даже наших европейских союзников, заключается в высокомерии, унилатерализме и пренебрежении к партнерам. И поэтому, если мы сознательно самоумалимся и явим себя миру в новом качестве - попытаемся стать более равными партнерами для явно не равноценных зарубежных стран - то получим моральное превосходство и сплотим мир ради достижения наших целей.

Что ж, в качестве стратегического аргумента эта гипотеза поддается проверке. Соберем эмпирические доказательства того, что принесли девять месяцев самоуничижения.

Реверансы и самобичевание, извинения и отречение от прежних взглядов не помогли склонить на нашу сторону даже Международный олимпийский комитет. Учитывая то, какое унижение мы там потерпели, желая получить пустяшную, в общем-то, вещь, не стоит удивляться тому, что наша новая роль на международной арене не ведет к реальным стратегическим выгодам. Односторонние американские уступки и предложения о взаимодействии без предварительных условий не заставили ни Иран, ни Россию, ни Северную Корею пойти на компромисс с нами. А неуклюжее и ненужное давление США на Израиль не заставило пойти нам навстречу арабские государства - или даже бессильную Палестинскую автономию. Не отреагировали даже наши европейские союзники: в ответ на наши просьбы о помощи в Афганистане они не предложили практически ничего.

Озадачивают сами надежды на то, что эти уступки приведут к каким-то результатам. Так, например, президент предлагает радикальное сокращение ядерных арсеналов и председательствует на заседании Совета Безопасности ООН, где принимается резолюция, цель которой - всеобщее ядерное разоружение, исходя из теории о том, что если существующие ядерные державы не сократят свои арсеналы, то у них не будет морального права требовать, чтобы другие государства не стремились к получению ядерного оружия.

Но какими бы ни были достоинства одностороннего или даже двустороннего американо-российского разоружения, мысль о том, что это приведет к ответным жестам со стороны таких государств, как Иран и Северная Корея, просто наивна. Они стремятся к получению бомбы ради силы, престижа, сохранения режима и возможности запугивать и шантажировать. Их нимало не беспокоит численность ядерных арсеналов великих держав. Более того, и Иран и Северная Корея приступили к реализации своих ядерных амбиций в 1980-1990-е - именно в то время, когда Соединенные Штаты и Россия радикально сокращали свои арсеналы.

Этот сознательный выбор стратегического отступления, призванного порождать хорошее отношение к нам в мире, основан на наивной вере в обмен доброй волей с государствами-изгоями. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в качестве политического курса эта теория не принесла нам никаких стратегических выгод. Но это не остановит новый либерализм, потому что конечная цель его внешней политики - сделать Америку менее гегемонистской, менее высокомерной, менее доминирующей.

Одним словом, эта внешняя политика нацелена на то, чтобы привести Америку в упадок - сделать ее по сути одной нацией из многих. И в этом отношении ее прекрасно дополняет внутренняя политика.

* * *

Разумеется, внутренняя политика строится не для того, чтобы ограничивать нашу силу за рубежом. Но что не замышлялось, то фактически делается. Упадок будет непредвиденным, но мощным побочным эффектом стремления нового либерализма внедрить в Америке вместо традиционного динамичного индивидуализма более справедливую, но статичную модель европейской социал-демократии.

Здесь не стоит обсуждать достоинства социал-демократической модели капитализма по сравнению с англо-саксонской. Можно много сказать в пользу порядочности и относительной справедливости социал-демократии. Но за это приходится платить: снижением социальной мобильности, ростом безработицы, снижением инновационности и динамизма и творческой деструкцией, не говоря уже о замедлении экономического роста.

Это влияет на возможности по проецированию силы. Рост создает основу военного доминирования, способности перебрасывать боеспособные контингенты во все уголки земного шара. У европейцев, богатых и развитых, такой способности почти нет. Они давно решили бросить ресурсы на создание государства благосостояния. Их расходы на оборону минимальны - равно как и их военные возможности. В открытом море они полагаются на мощь ВМС США, а в сфере воздушных перевозок - на наши ВВС. На берег сходят именно американские морские пехотинцы - не только в зонах боев, но и для оказания глобальных социальных услуг, таких, как помощь пострадавшим в результате цунами. Соединенные Штаты могут делать все это, потому что мы тратим на оборону несоизмеримо больше - больше, чем следующие девять стран вместе взятые.

Таков сегодняшний расклад сил. Но он не является статичным или перманентным. Он требует постоянного подтверждения. Повесткой дня нового либерализма является значительное расширение социальных услуг - масштабное вмешательство государства в экономику и увеличение расходов на энергетику, здравоохранение и образование. Все это, как и в Европе, неизбежно повлечет за собой урезание военного бюджета.

Такое перераспределение ресурсов вовсе не гипотетично. Оно уже началось. Пока государство щедрой рукой выделяет миллиарды долларов на меры по стимулированию и прочие социально-экономические программы, военный бюджет практически заморожен. Расширяются почти все остальные министерства, а министерство обороны заставили принимать «трудные решения»: искать, что бы ему урезать еще, отказываться от сверхсовременных систем вооружения, выбирать между боеготовностью и исследованиями, между насущными и будущими угрозами.

Взять, к примеру, противоракетную оборону, в разработке которой Соединенные Штаты добились огромного технологического преимущества и которая позволяет Америке сохранять ведущие позиции в эпоху господства баллистической ракеты. Противоракетную оборону по сути зарубили. Сокращено число ракет-перехватчиков на Аляске, призванных защищать нашу страну от северокорейского ракетного удара, и урезано финансирование программы по разработке бортовых лазеров (самой перспективной технологии для противоракет, предназначенных для перехвата ракет противника на этапе разгона) - в то самое время, когда федеральный бюджет на образование увеличивается вдвое в течение года.

Это предпочтение социальных благ нуждам безопасности очевидно не только в схемах расходования бюджетных средств и приоритетах. Оно очевидно, например, и в природоохранной ориентации либералов. Запрещая бурение скважин на шельфе и разработку арктических месторождений, Соединенные Штаты добровольно отказывают себе в доступе к огромным запасам нефти, которые ослабили бы зависимость от различных нефтедолларовых шантажистов - от Ирана до Венесуэлы и России - и способствовали бы ограничению их богатства и влияния. И вновь мы можем спорить о том, оправдан ли выбор между защитой окружающей среды и безопасностью. Но в том, что вопрос ставится именно так, нет никаких сомнений.

И это не единственная из подобных альтернатив. Мы постепенно отказываемся от превосходства в космосе - будоражащего воображение символа американского величия, который был столь очевиден для Джона Кеннеди. Идущий в настоящее время пересмотр всего, что связано с Бушем, означает, что идея возвращения на Луну в следующем десятилетии будет отброшена. В сентябре будущего года будет навсегда закрыта программа «Спейс Шаттл», а решение вопроса об ее замене постоянно откладывается до лучших времен. В результате Соединенные Штаты окажутся не в состоянии вернуться даже на околоземную орбиту, не говоря уже о Луне. Вместо этого, в ближайшие годы мы попадаем в полную зависимость от русских, а в конечном итоге, возможно, даже от китайцев.

Символическую, но и более конкретную важность имеет статус доллара. Социал-демократическое видение с необходимостью предполагает огромный рост внутренних расходов, прежде всего, на расширение системы здравоохранения. Рассматриваемые в настоящее время планы обойдутся казне примерно в 1 триллион долларов. А если сбросить со счетов бюджетные уловки (такие, как обещания сократить на 500 млрд. долларов финансирование Medicare, которые никогда не будут выполнены), то это означает увеличение чудовищного дефицита бюджета - который, по консервативным оценкам бюджетного комитета Конгресса, составит в ближайшие десять лет 7 триллионов - на сотни миллиардов долларов.

Воздействие всего этого на доллар ощущается уже сейчас и может в конечном итоге привести к катастрофическому коллапсу и/или гиперинфляции. Контроль над мировой резервной валютой является бесценным достоянием. Однако с появлением все новых и постоянно растущих оценок роста внутреннего долга звучит все больше голосов в пользу замены доллара как мировой валюты - не только со стороны противников, таких, как Россия и Китай, Иран и Венесуэла, что ожидаемо, но и - в прошлом месяце - со стороны главы Всемирного банка.

Бесплатного сыра не бывает. Социал-демократия и порождаемые ею блага могут быть крайне желанными, но за них приходится платить - и это скажется на долларе, на нашем превосходстве в космосе, на противоракетной обороне, на энергетической безопасности, нашем военном потенциале и способности по проецированию силы в будущем.

Но, конечно, если внешняя политика направлена, в первую очередь, на отказ от самой идеи первенства в мире, то прекрасным дополнением ей служит внутренняя политика, поглощающая ресурсы, необходимые для поддержания такого первенства. Да, они взаимосвязаны. Отказ от превосходства за рубежом дает дополнительные ресурсы для создания социальных благ в стране. Говоря на языке 90-х, повышение внимания к внутриполитическим вопросам шло за счет дивидендов с мира - только в отсутствие мира речь идет о дивидендах с отступления.

Вот в чем загвоздка. Европейцы действительно имеют дивиденды с мира, потому что мы обеспечиваем мир. Они могут позволить себе социал-демократию, не имея потенциала самообороны, так как они всегда могут положиться на Соединенные Штаты.

А почему не можем мы? Потому что то, что для Европы является ухудшением - в плане уровня комфорта и относительной безопасности - для нас будет просто самоотречением. Европа может есть, пить и радоваться тому, что Америка ее защищает. Но для Америки дело обстоит иначе. Если мы решим жить без забот, то кто встанет на нашу защиту?

Америка всегда испытывала сильный соблазн уйти со сцены. Наша традиция интервенционизма зародилась недавно. Наша традиция изоляционизма гораздо глубже. Ей следуют не только американские левые. Исторически ее отстаивали американские правые вплоть до обращения Ванденберга [речь идет о радикальной смене взглядов сенатора А. Ванденберга на международную политику во время Второй мировой войны - прим. пер.]. Инстинкт изоляционизма присущ обеим партиям.

Когда двадцать лет назад начиналась эпоха максимального господства - когда после окончания «холодной войны» вместо многополярного мира ко всеобщему удивлению появился однополярный - не все были готовы принять новый статус. И это касалось не только либералов. Осенью 1990 г. Джин Киркпатрик - героиня борьбы с Советским Союзом, увенчавшейся триумфом Америки, - говорила, что после пяти десятилетий напряженного противостояния с фашизмом, нацизмом и коммунизмом «пора отказаться от сомнительных благ статуса сверхдержавы», пора отказаться от «необычайного бремени» прошлого и «вернуться в нормальные времена». Хватит выстраивать равновесие сил в Европе и Азии. Вместо этого мы должны стать «нормальной страной в нормальное время».

Призыв к отступлению отвергло большинство американских консерваторов (как убедительно продемонстрировал Пэт Бьюкенен собственной маргинальностью). Но он имел некий резонанс в либеральном мейнстрме. Однако поначалу всего лишь некий. Как отмечалось ранее, либеральный интернационализм 1990-х в левоцентристской версии Клинтона не хотел в полной мере принимать гегемонию Америки и пытался сдержать ее путем создания внешних ограничителей. Тем не менее, на практике он смело вмешался в балканские войны (заметим, без санкции Совета Безопасности) и открыто признал некий промежуточный статус «государства, без которого не обойтись».

Сегодня все по-другому. Восходящий новый либерализм идет гораздо дальше, активно стремясь сделать Америку частью международного сообщества - одной из равных, даже не первой среди них - и реализовать в стране свою социальную программу.

Но почему бы и нет? Почему нельзя расслабиться и наслаждаться лестью всего мира, продолжая уходить, сдавать и уступать.

А потому, что глобализация не изменила человеческую природу, как бы этого ни хотелось некоторым из нас. На международной арене по-прежнему царит гоббсовская борьба всех против всех, и каждая страна естественным образом стремится к усилению. Если мы добровольно откажемся от своего, другие не последуют нашему примеру. Они заполнят вакуум. Неизбежно произойдет инверсия соотношения сил.

Действительно ли мы хотим жить в условиях неизвестной, неопробованной, переменчивой однополярности? Или, хуже того, призрачного интернационализма новых либералов с нормами, которые каким-то волшебным образом осуществляются без внешнего воздействия? Иногда это преподносится под видом «реализма». На самом же деле, это наихудшая из утопий, фикция, которая может привести только к хаосу. Более того, сегодня, когда мы стоим на пороге повсеместного распространения оружия массового поражения, она является рецептом катастрофы.

Тяжело бремя гегемона. Человеческие жертвы и материальные затраты Америки в войнах, которые велись после 11 сентября, вполне подготовили ее к тому, чтобы ослабить это бремя путем отказа от своего статуса - и неизбежного упадка.

Упадок - это вопрос выбора. Более того, это искушение. Как ему противостоять?

Прежде всего, принять нашу роль гегемона. И дать отпор тем, кто отрицает ее принципиальную благотворность. Неспроста мы единственный гегемон в современной истории, появление которого не привело к созданию всеобщего контргегемонистского альянса как, например, в случае с наполеоновской Францией и нацистской Германией. Неспроста столь многие страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока и Восточной Европы и Латинской Америки приветствуют наше присутствие, считая, что оно обеспечивает равновесие сил и гарантирует им свободу.

А причина проста: мир еще никогда не видел столь благодетельного гегемона.

Итак, противодействие упадку начинается с уверенности в собственной моральной позиции и воли. Но сохранение господства - это вопрос не только воли, но и кошелька. Экономический спад не будет длиться вечно. Мы обладаем самой динамичной, инновационной и технологически развитой экономикой в мире. У нас самая высокая производительность труда. Да, в условиях естественного и зачастую болезненного разделения труда в мире, вызванного глобализацией, предприятия, требующие менее квалифицированного труда, переносятся за рубеж, но Америка более, чем компенсирует это, являясь пионером в создании новых технологий и отраслей информационной эпохи.

Разумеется, существуют серьезные угрозы американской экономике. Но в них нет ничего неизбежного и неумолимого. Взять, например, угрозу доллару (как мировой резервной валюте), связанную с крупным отрицательным сальдо нашей внешней торговли. Китайская угроза и в этом случае сильно преувеличена. На самом деле, наш торговый дисбаланс на две трети является результатом импорта нефти. А это нельзя считать постоянным фактором. У нас есть выбор. Например, в нашей власти отменить фактический запрет на строительство новых АЭС, который действует уже 30 лет и не может не считаться абсурдным. В нашей власти вывести на рынок огромные собственные запасы нефти путем отмены запрета на бурение на арктическом шельфе. В нашей власти ввести серьезный налог на бензин (который будет немедленно возмещаться путем получения налогового вычета у работодателя) для сокращения потребления и стимулирования экономии.

Нет ничего прописанного. Нет ничего предопределенного. Мы можем остановить скатывание, мы можем освободиться от зависимости, если захотим этого.

Вторая маячащая угроза нашей экономике - и доллару - связана с нашим фискальным дефицитом. Но и он не вне нашего контроля. Нет причин для структурного увековечивания масштабного дефицита, вызванного временными антикризисными мерами в ходе финансовой паники 2008 г. Кризис может сослужить хорошую службу новым либералам, когда они используют его в качестве обоснования радикального повышения роли государства в экономике и увеличения внутреннего долга, что угрожает доллару, всей экономике и, следовательно, нашему статусу сверхдержавы.

Итак, что же нам делать? Отвергать отступление как стратегию и принцип. Способствовать сохранению нашей доминирующей роли в мире, поддерживая экономический порядок у себя дома. И, наконец, мы можем последовать совету Демосфена, который, когда его спросили, как остановить упадок Афин, ответил: «Дам, как я считаю, самый справедливый и правдивый ответ: не делайте то, что вы делаете сейчас».

Чарльз Краутхаммер - колумнист, публикующийся в ряде американских изданий и постоянный автор THE WEEKLY STANDARD. Настоящее эссе представляет собой переработку его лекции, прочитанной 5 октября в Нью-Йорке для Манхэттенского института политических исследований

|

|

|

|

|

|

| камтугеза |

19.10.2009, 11:30 19.10.2009, 11:30

|

Болтун

Группа: Sibnet-club

Сообщений: 935

Регистрация: 29.11.2008

Из: Барнаул

Пользователь №: 63 776

Репутация:  154 154

|

Америке прёт! Была Великая депрессия - и вот подфартило, началась вторая мировая, и вырулили, стали сильнее. К 70 году кризис вернулся, и они отменили золотой стандарт, включили на полную печатный станок. Через 20 лет это перестало помогать, а опять повезло: советский блок развалился, наш упадок - это их подъём: новые рынки, дешёвые сырьевые ресурсы, мощный приток мозгов из СССР и т.д.

Но надолго этого хватило, уже к 2000 наметились признаки рецессии, и они стали надувать пузыри (недвижка, деривативы, нефть, продовольствие и т.д.). Всё это лопнуло.

В итоге, чтобы они вылезли, нужно событие того же порядка, как Мировая война, организация новой финансовой системы (или, как минимум, многократное обрушение доллара для списания многотрилионных долгов) или событие наподобие развала СССР.

Пока они выкручивались.

Сообщение отредактировал камтугеза - 19.10.2009, 11:32

|

|

|

|

|

|

| RedJ |

19.10.2009, 11:35 19.10.2009, 11:35

|

武士道

Группа: Пользователи

Сообщений: 3 288

Регистрация: 16.2.2008

Пользователь №: 20 846

|

Вот похожая тема Распад США? |

|

|

|

|

|

| kuvlad |

19.10.2009, 16:02 19.10.2009, 16:02

|

массовик-затейник

Группа: Sibnet-club

Сообщений: 2 065

Регистрация: 29.2.2008

Из: СССР

Пользователь №: 22 724

Репутация:  344 344

|

Цитата(камтугеза @ 19.10.2009, 12:30)

Америке прёт!

Всегда "прёт" только хорошему шулеру. |

|

|

|

|

|

| Димидролл |

19.10.2009, 16:14 19.10.2009, 16:14

|

§

Группа: Модераторы

Сообщений: 115 403

Регистрация: 29.11.2008

Пользователь №: 63 859

|

Китай не тянет на роль мирового лидера, а значит он не сможет стать сильнее США. США не станет рядовым государством, так как в эту страну вложили деньги почти все страны мира, поэтому этой стране не дадут "опуститься", иначе не с кого будет назад деньги требовать. Но позиции в мире американцы теряют, так что США приходится урезать свои амбиции. (Варианта ответа в опросе подходящего не нашел  ) |

|

|

|

|

|

| logotipus |

19.10.2009, 22:32 19.10.2009, 22:32

|

посетитель

Группа: Sibnet-club

Сообщений: 5 369

Регистрация: 8.9.2009

Из: Кузбасс.

Пользователь №: 136 035

Репутация:  402 402

|

Цитата(Димидролл @ 19.10.2009, 15:14)  Китай не тянет на роль мирового лидера, а значит он не сможет стать сильнее США. США не станет рядовым государством, так как в эту страну вложили деньги почти все страны мира, поэтому этой стране не дадут "опуститься", иначе не с кого будет назад деньги требовать. Но позиции в мире американцы теряют, так что США приходится урезать свои амбиции. (Варианта ответа в опросе подходящего не нашел  ) Согласен от и до. Китай ждут большие проблемы: развитие капитализма в стране войдет в противоречие с нынешним политическим наполнением, либо развитие остановится по идеологическим мотивам. Кроме того, у них есть мозоль, ввиде Тибета и своих родных мусульман. США останутся сильнейшим государством мира, хотелось бы нам этого, или нет. Прийдется нам лавировать между реальных мировых сил. А кто сказал, что это плохо? Сообщение отредактировал logotipus - 20.10.2009, 10:20 |

|

|

|

|

|

| iskander13 |

29.10.2009, 11:50 29.10.2009, 11:50

|

Никому не верю

Группа: Events and facts club

Сообщений: 11 053

Регистрация: 5.1.2009

Из: Иркутск

Пользователь №: 72 186

Репутация:  307 307

|

Внешний долг Америки уже превысил все прежде допустимые размеры, а правительство упорно продолжает пополнять казну за счет новых государственных займов. На этой неделе Минфин США планирует выставить на продажу казначейские облигации стоимостью 123 млрд. долларов, сообщила CNN. По подсчетам экономистов, последние два года внешняя задолженность страны каждый день » Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) « увеличивается на 3,83 млрд. долларов. Если поделить сумму долга на все население Америки, получается, что каждый ее гражданин должен порядка 39 тыс. долларов. Заимствования США начали резко расти еще 20 лет назад. Тогда американская компания Durst Organization вывесила в центре Нью-Йорка на всеобщее обозрение граждан электронный счетчик национального долга. И с той поры он исправно фиксирует ежедневную прибавку. Правда, в прошедшем кризисном году было время, когда он не работал: долг перешел на тринадцатизначные цифры, а на электронном табло не было предусмотрено место для чисел более чем с двенадцатью знаками.

Остановить этот счетчик способен только Конгресс США – именно он по закону утверждает предельный размер федерального долга. Закон об ограничении предельного размера федерального долга Соединенных Штатов был принят в 1917 году, и за эти годы конгресс поднимал эту планку более 90 раз. Последний раз он повышал ее 17 февраля 2009 года, тогда она выросла с 11,3 до 12,1 трлн. долларов. Но этого предела не хватит даже до конца года - скоро конгрессу придется вновь менять этот показатель.

Многие американские политики призывают предпринять хоть что-нибудь для сокращения федерального долга США. Ведь если он будет расти такими темпами, то уже через 10 лет увеличится еще на 10 трлн. долларов и превысит половину ВВП страны.

Эта картина очень напоминает ситуацию накануне Второй мировой войны. Тогда американский долг тоже вырос до невообразимых размеров - США были должны буквально всему миру. Спас экономику страны, по сути, Гитлер - Штаты отлично подзаработали на поставках вооружения и товаров в Европу, и после окончания Мировой войны уже все европейские страны были должны США. Напрашивается вывод: и ныне радикальным решением проблемы для США могла бы стать новая мировая война. » Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) « Виктор Супян, заместитель директора Института США и Канады РАН:

- Конечно, обсуждать подобный сценарий я бы всерьез не стал. Но приходится признать, что дефицит бюджета США действительно очень большой – подобного не было с сороковых годов прошлого века. И разобраться с ним будет непросто. На это могут уйти годы. Все это чревато инфляцией и многими другими проблемами.

«СП»: - Хорошо, а вариант с государственным дефолтом Америки возможен?

- Тоже не возможен. Конгресс в очередной раз поднимет планку госдолга, и все. Ее увеличивают на триллион – полтора несколько лет подряд, скорее всего и сейчас будет так же. Внешний долг США долгосрочный и никто не будет требовать вернуть его сиюминутно и весь. До тех пор, пока экономика США находится в достаточно стабильном положении, в принципе, ничего особенно страшного в огромном размере госдолга нет. Несмотря на кризис, это все-таки по-прежнему самая устойчивая экономика в мире.

«СП»: - Насколько долгосрочные облигации выпускает США?

- Они практически бессрочные, покупаются на столько, сколько нужно самому покупателю. А когда возникает необходимость, предъявляются к выкупу, и владелец гарантированно получает деньги. Поэтому американский внешний долг сильно отличается от долгов других стран. Если другие государства просят занять деньги, выпуская ценные бумаги, то в случае с США происходит наоборот - страны просят у них разрешения вложить деньги в казначейские бумаги. В этом принципиальная разница американского долга – им занимают добровольно.

«СП»: - А в чем причина такой щедрости стран?

- Причина в надежности ценных бумаг США – никогда за всю историю не было случая, чтобы тот, кто предъявляет эти бумаги к оплате, не получил денег от Минфина. Америка всегда исполняет свои финансовые обязательства. Поэтому многие страны мира, у которых есть свободные средства, вкладывают их в американские бумаги для сбережения и накопления. В основном, это страны – экспортеры: Япония, Китай, Россия…

«СП»: - Но что-то делать с долгом Америке рано или поздно придется, ведь в последнее время он растет особенно сильно?

- Сейчас уникальный случай, когда США сами очень заинтересованы в получении денег извне и росте долга. Они сами выпускают ценные бумаги для обслуживания бюджетного дефицита. Ситуация необычная для Америки - дефицит бюджета действительно гигантский. А его пополнение за счет внешних займов приводит к другой проблеме - долг нужно постоянно обслуживать. То есть, США должны платить проценты по своим облигациям - это дополнительная нагрузка на бюджет. Вот когда при президенте Клинтоне был профицит государственного бюджета, они заметно сократили внешний долг, выкупив часть облигаций. Но сейчас другого выхода для них нет.

«СП»: - Что же поможет США справиться с долгами и дефицитом?

- Во-первых, власти США планируют выходить из дефицита за счет экономического роста, который уже происходит. Во–вторых, они собираются сокращать военные расходы - на операции в Ираке, например. В-третьих, намерены повышать налоги. То есть, существуют определенные пути выхода из дефицита и, соответственно, сокращения госдолга. Но все они весьма нелегкие.

Тем временем

Глава группы экономических советников президента США Кристина Ромер возложила ответственность за создание беспрецедентного бюджетного дефицита в стране на администрацию Джорджа Буша-младшего. Дефицит бюджета США достиг рекордной отметки в 1,42 трлн. долларов. Более половины его было создано из-за политики, проводимой в последние восемь лет, и лишь три процента от всего объема дефицита вызваны действиями по восстановлению экономики, предпринимаемыми администрацией Барака Обамы, заявила Ромер. В ответ на обвинения Обамы в создании бюджетного дефицита, эксперт приводит цифру дефицита в 455 млрд. долларов по итогам 2008 финансового года. При этом напоминает, что США вели последние восемь лет две войны - в Ираке и Афганистан |

|

|

|

|

|

| White_Ice |

30.10.2009, 21:29 30.10.2009, 21:29

|

Хочу домашний, безлимитный... банкомат

Группа: Sibnet-club

Сообщений: 3 127

Регистрация: 13.1.2009

Из: Полысаево

Пользователь №: 74 180

|

США прекратит своё существование и распадётся. И чем быстрей тем лучше. ИМХО

|

|

|

|

|

|

| White_Ice |

1.11.2009, 19:32 1.11.2009, 19:32

|

Хочу домашний, безлимитный... банкомат

Группа: Sibnet-club

Сообщений: 3 127

Регистрация: 13.1.2009

Из: Полысаево

Пользователь №: 74 180

|

Цитата Просто у некоторых зависть из всех щелей прет ха ха ха и чему же завидовать та? |

|

|

|

|

|

1 чел. просматривают этот форум (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)

Пользователей: 0

|

19.10.2009, 8:52

19.10.2009, 8:52

307

307

19.10.2009, 10:51

19.10.2009, 10:51

22

22

19.10.2009, 10:55

19.10.2009, 10:55

255

255

19.10.2009, 11:30

19.10.2009, 11:30

154

154

19.10.2009, 11:35

19.10.2009, 11:35

19.10.2009, 11:49

19.10.2009, 11:49

154

154

19.10.2009, 11:49

19.10.2009, 11:49

716

716

19.10.2009, 16:02

19.10.2009, 16:02

344

344

19.10.2009, 16:14

19.10.2009, 16:14

19.10.2009, 22:32

19.10.2009, 22:32

402

402

25.10.2009, 0:17

25.10.2009, 0:17

331

331

26.10.2009, 4:18

26.10.2009, 4:18

107

107

26.10.2009, 7:47

26.10.2009, 7:47

307

307

29.10.2009, 11:50

29.10.2009, 11:50

307

307

30.10.2009, 18:36

30.10.2009, 18:36

138

138

30.10.2009, 21:29

30.10.2009, 21:29

1.11.2009, 10:52

1.11.2009, 10:52

138

138

1.11.2009, 19:14

1.11.2009, 19:14

7

7

1.11.2009, 19:32

1.11.2009, 19:32

1.11.2009, 20:15

1.11.2009, 20:15

255

255